Défense - Les Nouvelles Armes |

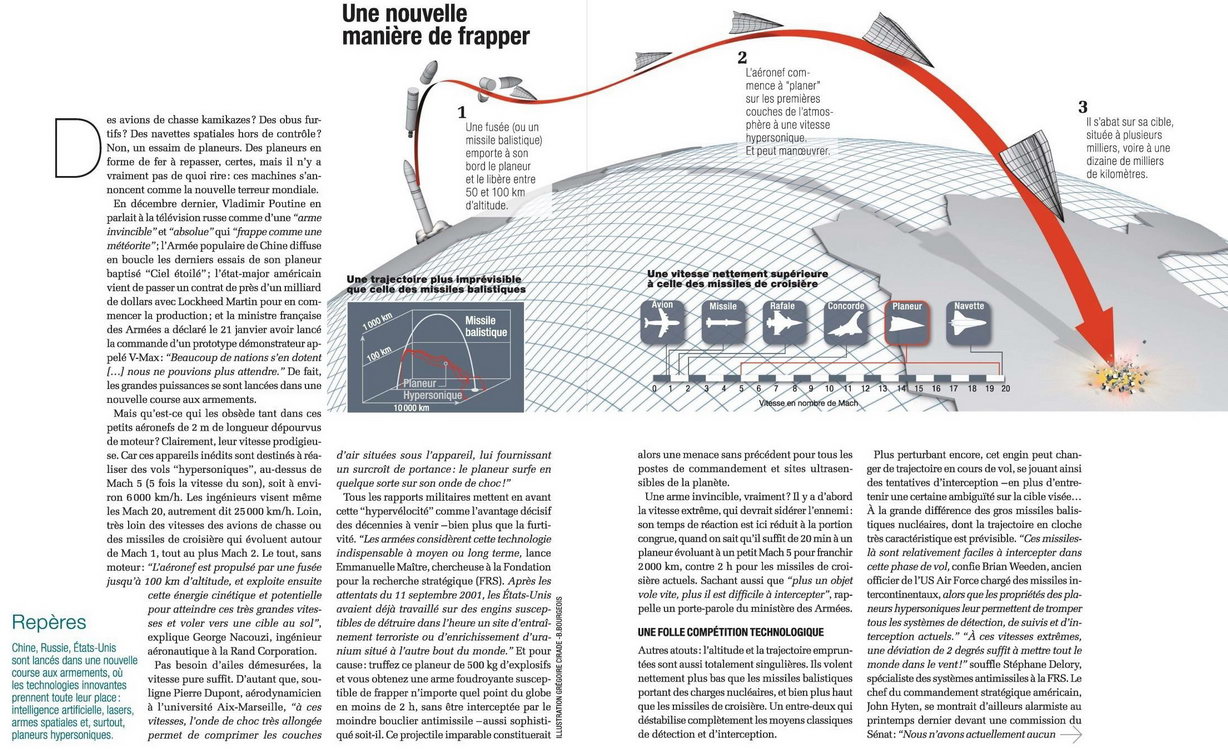

Les Clés pour Comprendre les Missiles Hypersoniques |

T.A. - SCIENCE & VIE N°1257 > Juin > 2022 |

Dauphins, Crevettes et Mérous enrôlés dans la Guerre Acoustique |

O.H. - SCIENCES ET AVENIR N°869-870 > Juillet-Août > 2019 |

Planeur Hypersonique : la Nouvelle Arme Fatale |

V.N. - SCIENCE & VIE N°1220 > Mai > 2019 |

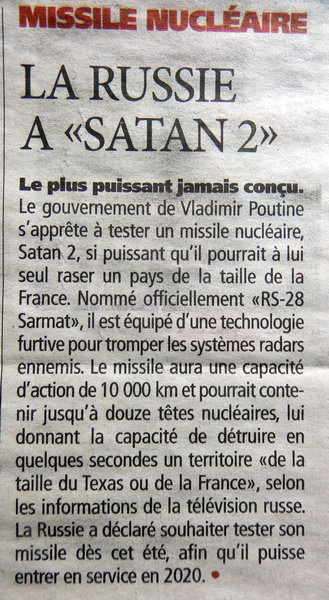

La Russie a Satan 2 |

METRONEWS > Mars > 2017 |

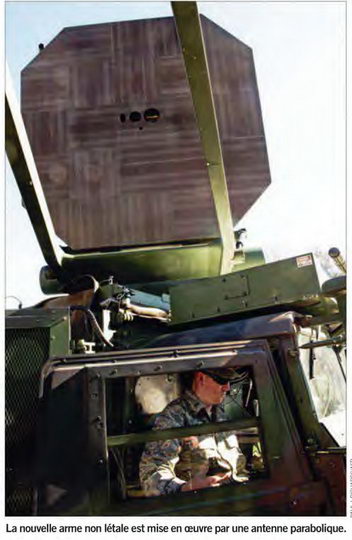

Un Rayon de Chaleur contre les Maniferstants |

Mis au point par l'armée américaine, le faisceau électromagnétique provogue un échauffement douloureux chez sa victime.

Mis au point par l'armée américaine, le faisceau électromagnétique provogue un échauffement douloureux chez sa victime.

Elle s'appelle Active Denial System (ADS) et a été présentée au début du mois de mars par l'armée américaine comme la nouvelle arme non létale conçue pour disperser les foules. Montée sur le toit d'un gros 4x4, elle consiste en une antenne parabolique qui envoie un faisceau électromagnétique d'une fréquence de 95 gigahertz (GHz) et d'une longueur d'onde de quelques millimètres. Le rayon, d'une portée d'un kilomètre, peut être focalisé sur une personne qui ressent une chaleur intense et insupportable. Elle est alors contrainte de fuir au plus vite comme en témoigne Spencer Ackerman, reporter du magazine américain Wired, qui a testé le dispositif : "Soudain j'ai eu l'impression que mes épaules et mon cou avaient été exposés à la chaleur d'un haut-fourneau. Il m'a fallu 2 secondes pour reprendre le contrôle de mon corps et m'écarter du faisceau".

Même si l'onde utilisée est différente de celle d'un four à micro-ondes (dont lafréquence est de 2.45 GHz), le principe de fonctionnement est le même : le rayonnement agite les molécules d'eau du corps provoquant par friction, un échauffement responsable de la sensation douloureuse. "Le faisceau chauffe juste la surface de la peau car les ondes millimétriques pénêtrent très peu", explique Yves Le Dréan, spécialiste de l'interaction des ondes avec le vivant à l'université Rennes-I. L'ADS ne laisse donc pas, a priori, de brûlures sur la peau. "Toutefois, celles-ci peuvent se produire si l'exposition est prolongée, en particulier avec des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent fuir rapidement", tempère l'expert. Sur ce point, l'armée américaine se veut bien sûr rassurante : "C'est un système qui a fait l'objet de quinze années de recherche", se défend le colonel Tracy Tafolla, qui dirige le développement des armes non létales au ministère américain de la Défense.

En officialisant cette recherche et en organisant un test public, l'armée américaine visait à faire savoir que l'ADS est opérationnel, et surtout disponible à l'exportation. La France en fera-t-elle l'acquisition ? "A ma connaissance, l'achat d'une telle arme n'est pas à l'ordre du jour", explique Jean-Claude Debouzy, du département effets biologiques des rayonnements de l'Institut de recherche biomédicale des armées à La Tronche (Isère). "Nous travaillons bien sur l'effet chronique de ce type de rayonnement, mais il s'agit de vérifier certaines allégations de chercheurs de l'ex-URSS qui, dans les années 1990, prétendaient qu'à de faibles puissances, ces ondes pouvaient favoriser la cicatrisation et le contrôle de la douleur". La France devrait donc continuer à utiliser les canons à eau destinés à repousser les manifestants.

REPÈRES - DEUX ARMES NON LÉTALES PARMI LES PLUS INSDLITES LE SKUNK, conçu par l'armée israélienne : une bruine aux relents de pourriture insupportables, pulvérisée sur la foule depuis un canon à eau. LASTICKY FOAM, développée par les laboratoires Sandia aux Etats-Unis et utilisée en Somalie : une mousse collante projetée par un canon portatif qui immobilise les manifestants sous la masse du matériau. |

Olivier Hertel - SCIENCES ET AVENIR N°782 > Avril > 2012 |

Le Canon à Ondes Sonores se veut Anti-émeute |

En parvenant à produire de l'éléctricité via les gaz d'échappement d'un avion hypersonique, l'US Air Force vient de faire un grand pas vers l'arme fatale dont elle rêve : le rayon laser embarqué.

En parvenant à produire de l'éléctricité via les gaz d'échappement d'un avion hypersonique, l'US Air Force vient de faire un grand pas vers l'arme fatale dont elle rêve : le rayon laser embarqué.

Il a été baptisé "Générateur de tonnerre" : ce canon produit des détonations via un mélange air-gaz (butane et propane). Le niveau sonore des ondes de chocs (140 dB) et la pression sont tels que les personnes visées croient subir une rafale de tirs.

Il peut tuer à 10 m. Il doit donc être utilisé à partir de 30 m et jusqu'à 100 m. La société israélienne ArmyTec l'a conçu pour disperser les foules ou sécuriser une zone. Une version coudée pour contourner les obstacles est à l'étude.

L.B. - SCIENCE & VIE > Mars > 2010 |

L'Arme Absolue au banc d'essai |

En parvenant à produire de l'éléctricité via les gaz d'échappement d'un avion hypersonique, l'US Air Force vient de faire un grand pas vers l'arme fatale dont elle rêve : le rayon laser embarqué.

Un avion hypersonique capable d'atteindre n'importe quel point du globe en deux heures et d'abattre à coups de rayon laser des cibles au sol, des avions ou même des satellites ennemis... Telle est l'arme aérienne absolue dont rêve l'us Air Force et sur laquelle elle planche depuis des décennies. Or, la fiction est en train de devenir réalité après le tést réalisé en décembre 2006 à l'United Technologies Research Center et révélé en mars 2007 : pour la première fois au monde, des ingénieurs sont parvenus à produire de l'électricité à partir des gaz d'échappement d'un avion hypersonique. Un premier pas spectaculaire en vue d'alimenter, un jour, un canon laser embarqué. Pour comprendre la prouesse des chercheurs aniéricains, il faut savoir qu'un tel "rayon de la mort" est très gourmand en électricité : une dizaine de mégawatts - de quoi alimenter 10 000 foyers - serait nécessaire à son fonctionnement. Or, jusqu'à présent, aucune unité de production d'une telle puissance n'a jamais satisfait aux contraintes de masse et de volume propres à l'aéronautique... L'US Air Force a parié, elle, sur un petit générateur magnétohydrodynanique (ou "générateur MHD"), qui produit un courant électrique à partir du mouvement d'un fluide conducteur dans un champ magnétique.

LE SECRET ? LA TECHNOLOGIE MHD

Ainsi, de la même manière qu'une dynamo convertit de l'énergie mécanique en électricité, le générateur MHD convertit l'énergie cinétique du fluide en électricité. Oui, mais si le principe de la technologie MHD est connu depuis la découverte, au XIXè siècle, de l'induction électromagnétique (voir "Repères"), encore fallait-il parvenir à la dompter. Un vrai défi, qui a tenu en échec les physiciens du monde entier ayant misé sur la MHD pour générer de grandes quantités d'électricité. Au point que l'engouement est finalement retombé au tournant des années 1980... "L'US Air Force a arrêté toute recherche sur la MHD il y a trente ans, confinue John Lineberry, président de la société LyTecc, conceptrice du générateur testé. Nous avons repris l'idée en 2001 pour une application aux vols hypersoniques, qui nous sembla peut être les meilleurs candidats pour cette technique." La Nasa et l'US Air Force ont en effet lancé il y a une dizaine d'années un programme de recherche ambitieux sur les avions hypersoniques, comme le X-43A, capables de frôler dix fois la vitesse du son. Leur intérêt ? Simple : les gaz qui sortent du superstatoréacteur - le moteur censé permettre à ces avions du futur de voler entre Mach 5 et Mach 15 - constituent un fluide débordant... d'énergie cinétique !

REPÈRES - En 1831, l'Anglais M. Faraday teste le phénomène d'induction électromagnétique qu'il vient de découvrir : il plonge des électrodes de part et d'autres du pont Waterloo, qui enjambe la Tamise. Ce qu'il tente d'observer ? Le courant électrique produit, selon sa théorie, par l'écoulement du fleuve dans le champ magnétique terrestre. L'essai n'est pas concluant, mais le principe du générateur magnétohydrodynamique (MHD) est né. Un siècle et demi plus tard, l'US Air Force mise sur ce principe pour alimenter un rayon laser. Le fluide prometteur ? Les gaz d'échappement des avions hypersoniques. Et les premiers tests fonctionnent... |

PREMIER TEST AU SOL RÉUSSI

Les chercheurs ont donc tenté de démontrer que ces gaz faisaient d'excellents fluides pour un générateur MHD. Ces avions n'existant pour l'instant que sous forme de prototypes miniatures, le test a été réalisé au sol sur un banc d'essai permettant de simuler, à l'aide d'une soufflerie à rafales, des vitesses d'écoulement équivalentes à Mach 8 et d'étudier la combustion du carburant au sein du superstatoréacteur. Si les ingénieurs misent tant sur ces gaz d'échappement, c'est qu'ils sont animés d'une vitesse de près de 2000 mètres par seconde, puisque la combustion dans le superstatoréacteur se fait elle-même à vitesse supersonique, ce qui représente un prodigieux gisement d'énergie cinétique. En outre, leur température dépasse les 2000°C : en y injectant un mélange de potassium et de sodium qui s'ionise facilement, les gaz sont expulsés du réacteur à l'état de plasma, ensemble de particules neutres, d'ions positifs et d'électrons. Le plasma est donc conducteur, ce qui permet d'en extraire du courant par induction électromagnétique.

Voilà pour le fluide. Restait ensuite à convertir (au moins en partie) l'énergie cinétique de ce fluide en électricité. Pour ce faire, les ingénieurs ont placé à la sortie de la chambre de combustion du superstato, là où s'évacue le plasma, un canal de section rectangulaire composé d'une succession d'électrodes, puis l'ont disposé dans l'entrefer d'un puissant aimant constitué de deux bobines supraconductrices en nickel-titane. Refroidies à l'hélium liquide, elles délivrent un champ magnétique de 1,8 tesla (soit 36 000 fois le champ magnétique terrestre !).

Un fluide en mouvement, un champ magnétique... Tous les ingrédients étaient réunis pour observer le phénomène d'induction tant convoité. En pratique, lorsque le plasma s'écoule dans le canal du générateur, les particules chargées sont déviées par le champ magnétique. Et ce, dans des directions opposées selon qu'elles sont chargées positivement ou négativement, ce qui provoque une différence de potentiel entre les parois du canal. Cette tension va induire un courant électrique qui est recueilli au niveau des électrodes. Lors des tests, qui n'ont duré qu'une trentaine de secondes, une puissance maximale de 15 kilowatts a ainsi pu être mesurée. Ce résultat, certes bien loin des mégawatts nécessaires, n'en constitue pas moins une première validation technique essentielle. "C'est une réussite majeure ! jubile John Lineberry. Personne n'avait pu démontrer jusqu'à présent que c'était possible." Un enthousiasme que partage René Thibodeaux, responsable du programme Hypersonic Vehicule Electric Power System de l'US Air Force : "C'est la première application de la MHD à l'aéronautique qui soit couronnée de succès."

L'arme absolue est-elle alors à portée de main ? Pas encore. Pour atteindre les 10 MW souhaités, il reste à démontrer que la technologie fonctionne en grandeur réelle et non seulement sur un simulateur de superstatoréacteur miniature. Ici, le défi scientifique se transforme en casse-tête technologique, comme le détaille John Lineberry : "Cette nouvelle étape pose deux problèmes principaux. Le premier concerne les dimensions du futur générateur, qui aura un canal de 1,50 m de long sur 50 cm de large. Le second concerne la capacité de l'aimant, qui devra être portée à 4 teslas." Le dispositif final devrait peser 1,7 tonne, dont 1,2 tonne pour le seul aimant !

À QUAND L'ESSAI ENVOL ?

Tout cela laisse sceptiques les spécialistes du vol hypersonique : "C'est une démonstration de principe, tempère Paul Kuentzmann, haut conseiller à l'Onera, centre français de recherches aérospatiales. Embarquer des bobines supraconductrices capables de générer le champ magnétique requis pour une extraction efficace de l'énergie est pour l'instant technologiquement hors d'atteinte". Voire problématique... "C'est un résultat très encourageant, mais les effets électromagnétiques induits sur les instruments de bord restent aussi à maitriser, ajoute Christophe Laux, spécialiste des plasmas à l'Ecole centrale de Paris. De plus, l'extraction de 10 MW de puissance risque de perturber fortement la poussée de l'engin, et de le déstabiliser. Les auteurs indiquent que l'extraction de 15 kW n'a pas perturbé la poussée du démonstrateur, mais il est impossible d'extrapoler à l'effet sur un engin réel". Les tests en vol ne sont d'ailleurs pas attendus avant une dizaine d'années, de l'aveu de John Lineberry. Tiendront-ils leurs promesses ? L'US Air Force veut y croire. Sur le papier, la puissance exploitable est colossale : "Les générateurs MHD peuvent théoriquement atteindre une densité d'énergie de plusieurs centaines de mégawatts par mètre cube, estime René Thibodeaux. Aucune autre technologie, hormis le nucléaire, ne peut rivaliser avec la MHD pour des véhicules hypersoniques embarquant des armes à énergies dirigées." De quoi justifier encore une décennie de recherches et des milliards de dollars d'investissement. À moins que la complexe technologie MHD ne mette une fois encore les ingénieurs en échec, et retombe dans l'oubli.

Boris Bellanger - SCIENCE & VIE > Novembre > 2007 |